La narración de las víctimas del conflicto armado desde la memoria transformadora quiere construir una sociedad con sujetos políticos

Valentina Bolaño Senior

@Vale_BoSe

La memoria, el dolor y el arte van de la mano en los procesos de reparación colectiva. La narración de las víctimas no solo debe hacerse desde el ejercicio de la memoria histórica, la cual lleva a la rememoración del sufrimiento y el dolor del hecho, que es completamente válido y necesario, sino que también debe desarrollarse desde la memoria transformadora, que empodera a la comunidad y se hace un cambio necesario en los territorios.

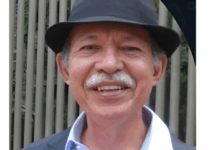

Esto es lo que dicen los psicólogos frente al proceso de la restauración y reconciliación en el marco del posconflicto. “El arte juega un rol fundamental en los ejercicios de acompañamiento psicosocial a las víctimas del conflicto armado colombiano”, comenta Cristián Cabrera Mayorga, psicólogo, especialista en Memoria, Resistencia y Derechos Humanos, y magister en Antropología Social, con amplia experiencia en el acompañamiento a víctimas en los procesos de reparación y reconciliación con garantías de no repetición.

La transformación del dolor por medio del arte

Transformar el dolor es difícil. Desde la psicología no se plantea el criterio de transformarlo como tal, pero sí de pensar cómo proponer acciones en torno a lo que se siente. Por esta razón, el arte juega un rol primordial, ya que, es un espacio donde se crean diversos escenarios de ficción, hay otras miradas y otras formas de evaluar la situación vivida, que produce que se encuentre una cura o la sanación a las dolencias.

Es decir, se origina una dialéctica y una estética para acercarse a las víctimas, un ejemplo es la creación de personajes identificables con el público, los cuales se vuelven un tipo de deidad para la comunidad que se abre sentimental ante el personaje y relata su historia de lo qué les sucedió. Así es como comienza un ejercicio de resiliencia, ancestralidad, espiritualidad y demás que llevan hacer procesos de reconciliación entre lo colectivo y lo personal.

Ahora bien, “el arte cumple con un elemento clave y es la relación con la espiritualidad, y en un ejercicio mental con ciertas prácticas de autoanálisis, es decir, esa persona es la única que puede pensar, dentro del arte, cómo se puede hacer una estrategia narrativa para sanar y liberarse de las cargas que trajo el hecho victimizante el cual padeció”, explica Cristian Cabrera.

Según el psicólogo y artista, desde el arte hay múltiples expresiones, hay muchísimas miradas estéticas para lograr estos ejercicios, uno de ellos, son las mandalas, que usan diversas organizaciones de víctimas como centros de energía y limpieza espiritual, no obstante, es una de las tantas herramientas que nos brinda el arte desde su mismo ejercicio estético, para canalizar dolencias.

Asimismo, la ventaja siempre será que el arte tiene múltiples miradas, está el teatro, el cine, la poesía, el baile, la música, entre otras herramientas.

El acompañamiento psicológico y artístico a víctimas ha estado presente últimamente en muchos eventos de reparación. Por ejemplo, en la audiencia del exparamilitar Salvatore Mancuso, hubo diversas muestras artísticas, tales como, las cantoras de bullerengue que narraban lo que les sucedió por medio de un ejercicio del llanto musical; otras personas recitaban por medio de poemas su experiencia; las tejedoras seguían un ejercicio de narrar por medio de diferentes telares. Todos estos ejercicios con el objetivo en común de traer una memoria transformadora, donde el dolor se vuelve un acto propositivo.

El arte y lo autóctono

En 2011 Cristian Cabrera empezó a trabajar en lo psicosocial. Una marcha en Necoclí, Urabá, permitió que el psicólogo hiciera un guion para hacer un gran evento conmemorativo en pro de la restitución de tierras de la región.

“Cuando llego al escenario, me encuentro que las prácticas de reconciliación y resiliencia como ejercicio de perdón, las tienen las mismas comunidades con sus creencias y con sus miradas cosmogónicas de como afrontan el territorio” comenta Cabrera. “Me dicen que ellos sufren y lloran sus muertos a través del sonido de la tambora y la voz de sus cantoras de bullerengue”.

El psicólogo identifica que la metodología citadina se debe empezar a transformar desde la mirada cien por ciento territorial y desde sus propias creencias, que son diversas muestras culturales que atraen la restauración social, por ejemplo, una tribu indígena hace rituales a través de la siembra de árboles, simbólicamente entierra a sus muertos y les dan una nueva vida.

Las obras como acto simbólico

En Necoclí se creó colectivamente una obra de teatro como ejercicio simbólico, resaltando las creencias de la comunidad y el conocimiento de cómo deben ser sanados desde la mirada cosmogónica y territorial. En el desarrollo de la obra, hubo una construcción de la realidad. La cultura como orientadora de la reparación.

Ahora bien, se argumenta que el científico social, tiene que ser un gran observador del contexto de la población y se debe acoplar muy rápido a esas necesidades, miradas y construcciones sociales de la comunidad, para poder mezclar las metodologías de la academia con las del territorio.

“En la obra, las personas me invitaron hacer un personaje, el de la Guacamaya. La personifiqué y al sol del bullerengue y la siembra de los árboles, hicimos ese acto simbólico. El ave libertaria iba haciendo un ejercicio de limpia en las personas en el lugar”, recuerda Cabrera Mayorga.

En este sentido, el psicólogo comenta que cuando se acabó el acto simbólico, la guacamaya bajó del escenario y empezó a caminar por medio de los asistentes, donde comienza a pasar algo muy curioso. Las personas buscaron al personaje para contarles todas sus penas y sus dolores.

Es por esta razón, que se plantea desde lo psicosocial que los personajes y las representaciones artísticas del dolor se convierten en deidades, para desarrollar un ejercicio intimo con la población de ser escuchadas y luego buscar, conjuntamente, ejercicios de reconciliación.

La construcción de la paz

Ahora bien, para Cristian, la puesta psicosocial también es política, debe ser derivado de un acompañamiento de autoanálisis propositivo de diálogo y de narrativas. Se debe relacionar a que el objetivo es verse como sujetos políticos desde una mirada de víctimas, una experiencia traumática sufrida en el marco de un conflicto armado.

Y ese es el ejercicio del campo de lo psicosocial en la política, crear potencialidades para las personas. “No queremos que solo se quede en el dolor, que no está mal, pero si agarrarnos desde un ejercicio colectivo, propósito, activo y transformador”, dice Cabrera.

Por eso, se habla desde una memoria transformadora, donde no solo se enfoca en lo histórico, que muchas veces lleva el crecimiento del dolor, mientras que la memoria transformadora agarra la experiencia dolorosa y la trabaja para que haya ganas de construir y seguir empujando el propósito de la paz.