El autor, tradicionalmente dedicado al ensayo político, llega con una obra llena de emociones, humanismo, y subjetividades que rayan en lo inefable. Esta vez, escapa de lo narrativo y se aproximan a lo poético, a lo ideal, a lo bello y a lo espiritual

Guillermo Linero Montes

Al leer la novela “La Sombra del Presidente”, del politólogo y escritor León Valencia, tenía la expectativa de encontrar valores documentales acerca de nuestra realidad política, y sin expectativa de hallarle valores artísticos, literarios, como lo sublime, lo bello, el uso de metáforas e imágenes; en fin, cuanto integra el ingenio creativo.

Estaba equivocado, porque el tema central de aquella novela refería buena parte de la vida del expresidente Álvaro Uribe, y porque el nombre de su autor -León Valencia- me remitía a un escritor de temas de interés político y no de temas de interés artístico.

Sin embargo, a la hora de escribir sobre ella, opté por observarla desde sus valores estrictamente literarios, y me encontré de pronto ante una pieza realmente creativa. No obstante, me llamó la atención que tuviera muy poco de los rasgos del postmodernismo y, por el contrario, le encontré nexos puntuales con el gran realismo de la segunda mitad del siglo XIX. A la “Sombra del Presidente”, la envolvían rasgos literarios característicos de los escritores Flaubert, Stendhal y Balzac, lo cual no rivaliza, necesariamente, con la buena literatura del presente, pues la mayor parte de los recursos literarios provienen de una tradición y, más que recurrentes son ahistóricos.

De tal suerte, esos “rasgos literarios” decimonónicos -basados en descripciones y explicaciones- no sólo garantizan una cómoda lectura, sino también facilitan la exposición viva de la sociedad de la cual el autor hace parte. Según Balzac, se trataba de contar la “Comedia Humana”, develando con personajes -no necesariamente reales- el drama escondido de los seres reales.

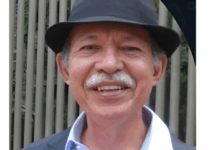

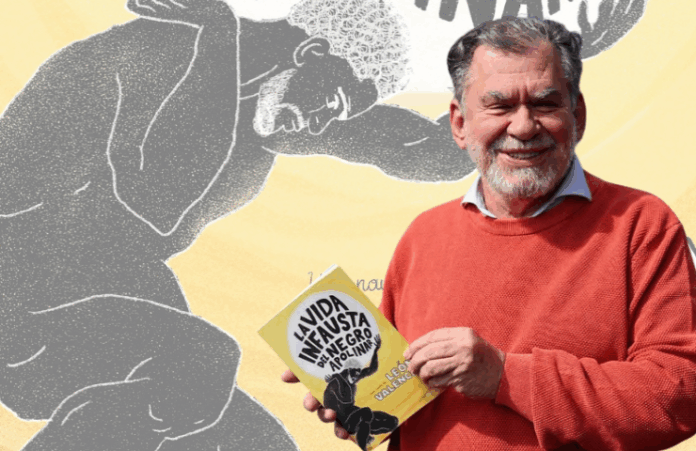

De ese modo lo hace León Valencia, tanto en “La Sombra del Presidente” como en esta novela reciente, “La Vida Infausta del Negro Apolinar” (Planeta, 2025), en la cual el lector puede dimensionar por su propia cuenta, cuánto sabe León de nuestro contexto social, del mundillo de los gobernantes, de los clanes políticos y de las familias codiciosas; e igual, cuánto sabe de los modos y maneras de la sociedad colombiana, y de nuestra convulsiva comedia humana.

Pese a ello, en “La Vida Infausta del Negro Apolinar”, encuentro que León Valencia se ha alejado bastante del gran realismo del siglo XIX, y se ha aproximado al presente postmodernista, desprendido precisamente de los cánones uniformadores de las novelas decimonónicas y de buena parte de las producidas en la primera mitad del siglo pasado. Mientras que en su novela anterior el narrador fluía atento a compromisos de objetividad, en esta última novela -donde realismo y existencialismo se funden- el narrador fluye impulsado por las emociones, semejante a quien sigue esta premisa de Cesare Pavese: “Escrita la primera línea de un relato, ya todo se debe a la mecánica de sus propias leyes”.

Pero también tiene de Carlos Fuentes, cuyo recurso de inspiración o punto de partida para sus novelas -es dijo en una entrevista el narrador mexicano- era escribir cartas a una tía imaginaria. Algo equivalente a monologar frente a un espejo. Y así lo ha hecho León Valencia en esta novela, donde -en una suerte de mezcla entre lo real y lo ficticio- les recibe y responde cartas imaginarias a un amigo que sí existió.

En consecuencia, como era corriente en el tiempo de las conversaciones epistolares, el tono narrativo de esta novela -que devela las tribulaciones de un valiente habitante del pacífico- no se desprende de lo afable y de lo afectuoso. Esto le permite a su autor, la comunicación de emociones que, por humanísimas, nos resultan comunes y, por subjetivas, rayanas en lo inefable. Tal vez por ello, buena parte de sus pasajes se escapan de lo narrativo y se aproximan buenamente a lo poético, a lo ideal, a lo bello y a lo espiritual.