El proyecto que puso a dialogar y entroncar la música europea, el jazz y las melodías y músicas populares del Caribe, creado por el maestro Francisco Zumaqué, cumple 50 años

Guillermo Linero Montes

Los compositores de la primera mitad del siglo XX, en Norteamérica como en Latinoamerica, se interesaron por la integración de los aires o ritmos musicales que, por tribales, rurales o populares, estaban tan rezagados como cargados de identidad cultural. Se trataba de un despertar de la conciencia social, en términos de acción cultural, sin ideologías ni sociologismos; pero, siempre bajo este criterio: la música nace, se hace y es comprendida no solo por un grupo social determinado, sino por la humanidad entera. No en vano, a la música se le considera un idioma universal muy eficaz por lo comunicativo.

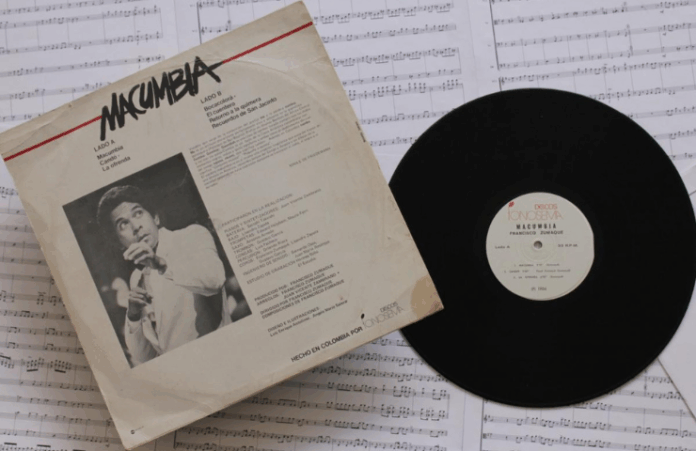

Esa tendencia creativa, dada a surtir el lenguaje de la música erudita -formalizada en cánones complejos- con los modos y maneras de la música telúrica es, precisamente, la espina dorsal de Macumbia, que es el proyecto musical de Francisco Zumaqué.

Macumbia y macumba

Tal vez por ello, el maestro cereteano, es hoy el músico colombiano más importante de nuestra historia. Su trabajo ha trascendido las fronteras de las divisiones políticas, económicas y culturales, y ha surtido las estructuras de la música europea -la de los compositores clásicos- y la de los estadounidenses y sus bandas de jazz, insertándoles los registros sonoros y los ritmos de las melodías del Caribe. Al tiempo, ha retroalimentado la música de nuestra región, con los formatos y recursos de la llamada música erudita -cuando la ha ligado a obras de compositores clásicos- o popular -cuando la ha mezclado con el jazz, el pop o el rock.

La palabra Macumbia, suele confundirse con la palabra macumba, que es de origen africano y tiene varias acepciones, casi todas relacionadas al ámbito de los cultos de «magia negra». La antropóloga, Nina Sánchez Avella de Friedmann, en un escrito sobre Zumaqué, precisa que el término “Macumbia: es un vocablo surgido de la conjunción del vocablo ma y la palabra cumbia. Ma, que es un artículo pluralizante, perfectamente vivo y actuante en la gramática palenquera; y cumbia, que refiere un baile de la costa atlántica de mezcla negra e indígena”.

Sin embargo, para el maestro Zumaqué ese nombre significa -aparte de lo que le dio origen– más que una expresión de la cumbia, una expresión de lo que sería la música colombiana y todas sus regiones. Con Macumbia, el autor de “Sí, Sí, Colombia”, se ha acercado por igual al currulao, al pasillo,mal bambuco, al candó, al mapalé, y por supuesto a la cumbia, sobre la base de una conciencia de identidad nacional.

Y eso que le dio origen, seguramente para él es lo más importante: Así lo cuenta en una entrevista para la Radio Nacional de Colombia: “Macumbia era una especie de homenaje que le estaba haciendo a mi padre Francisco Zumaque Nova, quien en la época de Pacho Galán había creado junto a su agrupación los Macumberos, un ritmo que él llamó “macumba”, un poco tomando la misma expresión del rito afro-brasilero de danza, que básicamente es un rito religioso. Mi papá hizo esto sacando elementos del mapalé y de la cumbia. En el momento de homenajearlo no pensé en un ritmo, sino en un concepto”.

Fusión no, hibridez

En efecto, Macumbia no es en sí una fusión de ritmos, sino la búsqueda conceptual de una expresión envolvente de lo que sería la música colombiana. De hecho, Zumaqué ha realizado, y sigue haciéndolos, trabajos basados en el porro, en la gaita, en el currulao, en los bambucos y en los pasillos, y lo hace con originalidad, porque toda esa música hizo parte de su experiencia musical desde muy niño. Antes de tocar en la guitarra -que fue su primer instrumento- una cumbia, un mapalé o un porro, lo que tocó fue un bambuco y un pasillo.

Macumbia está soportada sobre esa conciencia de la hibridez o de la simbiosis y sin pretender hacer fusiones -porque Zumaqué dice que prefiere que no se confundan las proveniencias melódicas, armónicas y rítmicas de cada aire- sus composiciones constituyen más bien un discurso con distintos momentos anímicos; aunque Macumbia privilegia el ritmo de la alegría.

En efecto, otra característica de sus piezas musicales, es la gama de emociones bipolares, que hacen difícil precisar si fueron hechas para ser escuchadas a solas, en un espacio íntimo, o si junto a una numerosa audiencia en un espacio público.

La vibración, el aliento, la grandilocuencia orquestal y las catarsis melódicas y armónicas, de las obras creadas bajo el concepto de Macumbia, sin duda tienen un especial efecto vivificador. Por ello, si bien Macumbia cumple 50 años, porque el tiempo pasa y hay que contarlo; en realidad, como las buenas obras, su existencia es de perenne actualidad.