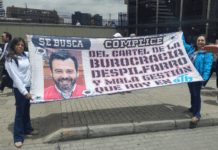

El profesor Jorge Forero Coronel, miembro del Centro de Investigaciones y Estudios Fronterizos, hace un balance de los siete años de tensiones colombo-venezolanas, analiza la crisis migratoria y explica porque no se han cumplido los objetivos socioeconómicos que se esperaban con la reapertura

Óscar Sotelo Ortiz

@oscarsopos

La despedida con el profesor Jorge Forero Coronel fue en la entrada del Puente Internacional Simón Bolívar. Una vez concluido el XV Congreso Fronterizo de Derechos Humanos y luego de algunas compras rutinarias, el investigador debía volver a la ciudad de San Cristóbal en Venezuela.

La idea era entrar a La Parada, ese lugar inaccesible al borde del río Táchira. Si bien se respiraba una aparente tranquilidad, en recientes días una incursión de la Policía Nacional de Colombia terminó en una balacera con el ELN, actor armado que controla a sangre y fuego el enigmático corregimiento de Villa del Rosario.

Descartada la visita, caminamos por la vía que conecta a los dos países bolivarianos y por donde transitan cientos de personas, ya sea a pie, en taxi, bus o carro particular. Es la frontera que años atrás fue uno de los principales escenarios de la crisis migratoria que sigue golpeando al pueblo venezolano.

“Antes este escenario era apocalíptico”, nos comenta el profesor Forero, quien tiene la doble nacionalidad. Es colombiano de nacimiento, pero toda su vida, carrera profesional y militancia política la ha desarrollado en San Cristóbal, ciudad que junto a Cúcuta son las principales urbes de la frontera.

Además, es hincha del Deportivo Táchira y científico social del Centro de Investigaciones y Estudios Fronterizos. Según varias personas asistentes al congreso de derechos humanos, se trata de una verdadera autoridad frente al tema. “Ahora soy fronterólogo”, dice coloquialmente con el típico acento del suroccidente venezolano.

La entrevista sería en la Plaza de la Confraternidad, pero el tiempo y el cansancio obligaron a usar los medios digitales. Un día después, él desde San Cristóbal y VOZ desde Bogotá, se dio el diálogo pospuesto.

Comencemos con una breve caracterización económica, política, social y cultural de la frontera colombo-venezolana entre Norte de Santander y el Estado Táchira…

-Una acertada caracterización nos remonta a una historia de siglo y medio. Por aquí no solo pasó la Campaña Admirable, sino que a mediados del siglo XIX se construyó un circuito económico que se integró al mercado internacional. Las ciudades de Cúcuta y San Cristóbal como nodos que se interconectaban con Maracaibo y el Caribe, como piezas trascendentales para el comercio exterior de Colombia y Venezuela. Un enclave de producción primaria que fortaleció la revolución industrial y urbana en el Norte global, especialmente en Europa y los Estados Unidos.

En el siglo XX, primero con el café y después con el petróleo, la frontera entró en una dinámica de fortalecimiento. Esto determinó también que la región se convirtiera en un foco de producción manufacturera para los dos países y en un corredor de libre comercio. Gracias a lo anterior, la gente vio oportunidad de negocio y mejores condiciones de vida.

Esto produjo un sistema de relaciones afectivas. La construcción de familias desborda el umbral de la linealidad fronteriza. Desde el punto de vista de sus imaginarios, no se conciben dos pueblos, sino uno solo. Y eso es extraordinario para América Latina.

¿Desde qué punto histórico podemos ubicar la actual crisis en la frontera?

-La crisis no empezó en 2015. Pero hay dos hechos desencadenantes en la ruptura de relaciones y el cierre de la frontera. Una fue en agosto de 2015 con la interrupción del tránsito por los puentes internacionales y la otra fue en febrero de 2019 con los incidentes de violencia, en los que estuvo comprometido de manera directa el extinto Grupo de Lima, con el liderazgo del por entonces presidente colombiano Iván Duque.

Sobre el primer hecho desencadenante es importante recordar que fue un ataque armado en contra de oficiales y suboficiales de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Eso dejó en evidencia no solo un secreto a voces, sino una permanente denuncia sobre el carácter internacional del conflicto armado colombiano.

En la década de los años 2000 fuimos testigos y denunciamos la presencia y dominio paramilitar sobre localidades fronterizas en la jurisdicción de Venezuela. No fue un fenómeno aislado. Existió una estrategia de acumulación de capital relacionados con economías licitas e ilícitas que existen en la región.

Volvamos a 2015. Con la situación desbordada, el Estado venezolano toma medidas enérgicas, que en mi opinión son erráticas, porque ponen la razón de Estado por encima de los derechos de la gente. En lugar de fortalecer institucionalmente las localidades fronterizas, el enfoque terminó siendo militarización y securitización. El resultado fue el fortalecimiento de los grupos irregulares que se disputan las economías licitas e ilícitas que se dan en la frontera, mientras los militares y policías se veían muy bien detrás de los puentes.

Esto activó el sistema de trochas que estaban aisladas de la economía fronteriza. En ese momento seguía el tránsito de combustible, urea y fosfatos venezolanos para el lado colombiano; mientras que comenzaba el shock económico en nuestro país venezolano, donde el abastecimiento era mejor hacerlo en Cúcuta porque resultaba más económico que en San Cristóbal.

En 2019 el pueblo venezolano vivió una delicada crisis económica, política y social, de la cual todavía no se recupera. Una franja importante de la sociedad migró y las fronteras se volvieron visibles. ¿Cuál es tu análisis de toda esta situación?

-Hay una situación de depresión económica muy severa y grave en Venezuela. Los medios de vida para millones de personas colapsaron de un momento a otro. Fue algo traumático. La gente empezó a ver en la migración una oportunidad para salir de esa situación de conmoción.

Yo no estoy de acuerdo con que manipularon a la gente. Es cierto que tanto las sanciones económicas como el lobby del extinto Grupo de Lima estimularon la migración, pero sin la situación material tan compleja es imposible que la gente hubiese salido masivamente como salió.

Fue algo doloroso como pueblo, dejando muchas heridas que no han cicatrizado porque la gente sigue estando afuera. Incluso hay gente que retornó y luego se fue a Estados Unidos porque no consiguieron encontrar un proyecto de vida medianamente estable en los países de América Latina.

La situación terminó colapsando la frontera por dos razones. Primero, porque mucha gente que no tenía expectativas ni medios para ir más adentro de Colombia, se quedó en Cúcuta. Algunas cifras oficiales dicen que cerca de 300 mil venezolanos llegaron a una ciudad con desempleo e informalidad, con problemas en la prestación de servicios públicos y cobertura de salud.

También hay una migración considerable a la localidad de San Antonio del Táchira. Los números que manejamos es que la población se duplicó. Las personas llegaron a prestar servicios como cargar personas y maletas por las trochas. Un contingente humano en situaciones de precariedad.

Lo segundo es que todo esto pasó en un contexto de recomposición del conflicto armado en Colombia, donde el ELN desplazó al ‘Clan del Golfo’ y otros grupos residuales del paramilitarismo de la linealidad fronteriza. Sin embargo, esta situación humanitaria terminó siendo instrumentalizada por los grupos irregulares que hacen presencia en esta región y escalando la violencia por las zonas donde transitaba la gente.

Además, todo se hizo más complejo con la llegada de estructuras criminales, muy rudimentarias en su manera de funcionar, pero muy peligrosas por su capacidad de fuego. Tenemos el caso del famoso Tren de Aragua que ingresó a esta zona con la intención de controlar algunas de las trochas.

Uno de los objetivos del Gobierno de Gustavo Petro fue la reapertura de la frontera con objetivos muy ambiciosos en términos económicos, sobre todo en temas de comercio. Dos años después, ¿cuál es el balance general sobre la reapertura?

-Como pobladores de esta región produce mucha esperanza que los Estados estén preocupados por atender los derechos de la gente. Es extraordinario que podamos pasar por el puente, ya sea a pie, en una bicicleta, en un bus o taxi.

Desde el punto de vista económico hay un tema que es muy sensible y es la migración laboral pendular, algo que siempre ha existido. Para miles de personas es muy importante pasar por el puente y no por una trocha para ejercer su derecho al trabajo. Sucede lo mismo con el tema salud o educación. Los actores económicos están tratando de reconstruir sus dinámicas de intercambio comercial, abriendo la posibilidad de nuevos negocios. Sobre el intercambio comercial entre 2023 y 2024 en los primeros trimestres, tuvo un aumento del 16%. Es algo significativo si se considera que desde 2016 veníamos en caída.

Pero hay un daño estructural al metabolismo de la frontera que no se ha podido corregir porque las economías legales y legítimas tuvieron que adaptarse a las dinámicas de la ilegalidad.

Hubo una hibridación donde grandes actores económicos de la economía legal le empezaron a pagar a los grupos armados que controlaban las trochas para seguir con su actividad comercial. Por supuesto, medianos y pequeños actores económicos también construyeron cadenas de suministro con alto valor.

Esas dinámicas construidas en casi una década de cierre de la frontera son difíciles de revertir. La gente no solo se acostumbró a ello, no solo porque es aparentemente más rentable, sino porque hay desconfianza frente a un hipotético escenario de nuevas tensiones. Esa racionalidad económica, pensar que es más beneficiosa la frontera cerrada, responde a esa situación de inestabilidad e incertidumbre.

Todo esto nos lleva a concluir que será en definitiva una transición compleja y no inmediata. El presidente Petro tenía unas expectativas económicas que seguramente no se cumplirán.

¿Cuáles serían las mejores estrategias para una reactivación acertada de la frontera?

-Lo que hay que hacer es construir política pública para revertir esas situaciones. Es el deber. Como decimos en Venezuela, es muy importante que los poderes estatales empiecen “a meterle el diente” al tema.

Es fundamental comprender que las potencialidades de esta frontera más allá de lo comercial están asociados a la producción de valor. En momentos de recesión necesitamos reinventarnos y reconstruir tejidos. Están las condiciones y la infraestructura para volver a pensarnos la salida al Caribe por el Lago de Maracaibo. También están las ideas de proyectos ferroviarios, capacidades industriales instaladas y mano de obra capacitada.

Si fortalecemos la frontera como una región económica hacia la producción de valor desde un marco de relaciones de complementariedad e integración, estaremos superando la crisis asegurando los derechos básicos de la gente.

Acaba de concluir el XV Congreso Fronterizo de Derechos Humanos en Cúcuta. ¿Cuál es el balance del evento?

-El congreso se ha posicionado en el imaginario de la población de la frontera como un foro de defensa y promoción de derechos humanos. Es un espacio para la deliberación y el diálogo social donde se encuentran liderazgos sociales y defensores de los derechos humanos con actores del poder estatal y de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y con agencias de cooperación.

Tener un escenario como este nos permite visibilizar y fortalecer el tejido social desde el diálogo. Celebró que allá sido un éxito desde el punto de vista del contenido y la convocatoria. Para ello hay que reconocer el esfuerzo de todo el equipo humano del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH, Capítulo Norte de Santander.