Genealogía del rechazo hacia las disidencias sexuales en la tradición cristiana

Manuel Antonio Velandia Mora

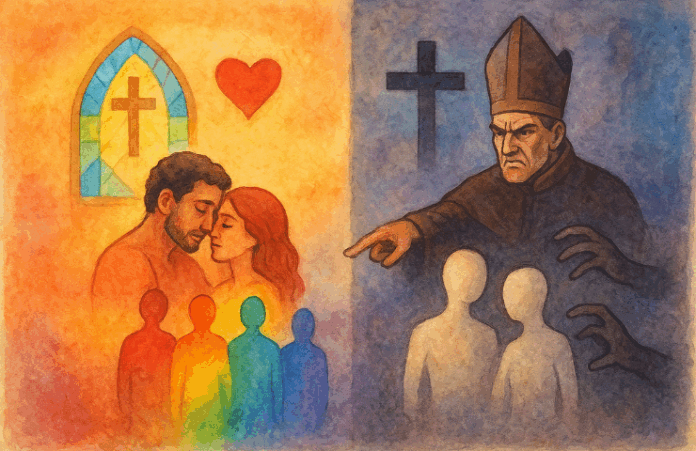

El rechazo hacia las disidencias sexuales no nació del mensaje de Jesús de Nazaret, sino de una serie de transformaciones históricas que convirtieron la espiritualidad del amor en un sistema de control moral. De Tomás de Aquino al discurso médico del siglo XIX, el cuerpo fue reducido a campo de batalla entre la fe, el poder y la ciencia.

El cristianismo primitivo fue un movimiento de amor radical, de acogida y defensa de los marginados. En sus orígenes, la sexualidad no ocupaba un lugar central en la teología; lo esencial era la compasión, no la regulación del deseo.

El cambio se produce cuando la Iglesia, tras el Edicto de Milán (313), pasa de comunidad perseguida a religión oficial del Imperio romano. La alianza entre fe y Estado convierte una experiencia espiritual en un instrumento de orden social. Influida por el estoicismo, el derecho romano y la teología de san Agustín, la Iglesia asume que la sexualidad solo es legítima si cumple fines reproductivos.

Surge así la idea de “pecado contra natura”, noción que desplazó el eje de la fe del amor hacia la obediencia. En el siglo XIII, Tomás de Aquino refuerza esta perspectiva en la Summa Theologica al definir como antinatural todo acto sexual que no busque la procreación. La razón divina debía dominar al cuerpo; el deseo debía someterse al orden moral. Esta teología inaugura una ética de la vigilancia: controlar el placer se vuelve sinónimo de pureza.

El “pecado nefando”: del dogma al delito

Durante la Edad Media, la Iglesia institucionaliza su moral sexual. La “sodomía” —categoría ambigua que englobaba toda práctica no reproductiva— se convierte en delito civil y eclesiástico. Entre los siglos XI y XIII aparece la expresión “pecado nefando” (nephandum peccatum), literalmente “pecado que no debe ser nombrado”.

El término cumple una doble función: condenar y silenciar. En las Siete Partidas de Alfonso X se le considera crimen contra Dios y contra la naturaleza, castigado con la muerte. La Inquisición adopta esta noción como instrumento jurídico y moral para perseguir a quienes desafiaban la norma heterosexual.

El “sodomita” encarna desde entonces al enemigo moral del orden divino. No se trata solo de sancionar actos, sino de expulsar una identidad emergente. Como afirma John Boswell (1980), el cristianismo medieval no persiguió tanto el deseo como la posibilidad de reconocer en él una forma legítima de amor.

Colonización y moral sexual

Con la expansión europea, esta lógica del pecado y el silencio se exporta a los territorios colonizados. La evangelización se convierte en empresa civilizadora, y la moral sexual cristiana en su herramienta de dominación.

En América, África y Asia, las diversidades sexuales y de género que existían en las culturas originarias fueron interpretadas como signos de barbarie. Las prácticas homoeróticos, los roles de género fluidos y las expresiones del tercer género —frecuentes en múltiples cosmovisiones indígenas— fueron reprimidas, borradas o patologizadas.

La colonización impuso una doble jerarquía: la del conquistador sobre el conquistado, y la del varón heterosexual sobre cualquier otra forma de deseo. Como plantea María Lugones (2008), el proyecto colonial no solo sometió pueblos, sino también cuerpos, borrando la posibilidad de otros modos de vivir el placer y la afectividad.

Así, las nociones de “antinatural” y “nefando” viajaron con la cruz y la espada. La heteronormatividad se convirtió en signo de civilización y en instrumento de control social.

Del pecado a la patología: el siglo XIX

El siglo XIX inaugura una nueva etapa: el poder moral cede lugar al poder médico. La ciencia ocupa el sitio que antes tuvo la teología, pero mantiene la misma pregunta: ¿qué es lo normal?

En 1869 aparece el término homosexualis, y Richard von Krafft-Ebing lo consagra en 1886 en su Psychopathia Sexualis como una “inversión del instinto natural”. El pecado se transforma en diagnóstico, y el castigo en tratamiento.

La medicina hereda de la Iglesia la tarea de normalizar el deseo. El cuerpo disidente pasa del confesionario al consultorio. La homosexualidad se convierte en patología y el homosexual en paciente. El lenguaje de la fe cede su lugar al de la ciencia, pero la estructura del control persiste.

Como señalaría más tarde Michel Foucault (1976), el poder moderno no reprime el sexo: lo produce como objeto de saber. El sujeto homosexual es una invención moderna, resultado de la necesidad de clasificar y administrar el deseo.

Del sujeto enfermo al sujeto político

Durante el siglo XX, las luchas por la despenalización y los derechos LGBTI+ transformaron esta historia de estigma en una historia de resistencia. El orgullo reemplazó a la vergüenza; la palabra, al silencio.

El cuerpo, antes campo de pecado o de diagnóstico, se convirtió en espacio de reivindicación política. Recuperar el deseo fue también recuperar la humanidad negada por siglos de discurso moral y científico.

Hoy sabemos que la condena a las diversidades sexuales no es natural ni eterna, sino una construcción histórica que sirvió para disciplinar cuerpos y sostener jerarquías. La genealogía del rechazo revela una continuidad entre la teología medieval y las ciencias modernas: ambas definieron lo normal para controlar lo humano.

Volver al amor radical

Frente a esa historia, el mensaje de Jesús conserva una potencia subversiva. El cristianismo de los orígenes no fundó el miedo al cuerpo; fue el poder quien lo hizo.

Recuperar la raíz ética del evangelio implica volver al amor radical: el amor que acoge sin condiciones, que reconoce en cada cuerpo una expresión posible de lo divino.

En tiempos en que resurgen los discursos de odio revestidos de moral religiosa, recordar que la fe que excluye traiciona su origen es un acto de memoria y de justicia. Volver al amor es también un gesto político: la afirmación de que ningún cuerpo es antinatural, porque todos son, en última instancia, una forma de vida sagrada.