Más que tela, los símbolos son piel de un pueblo. La bandera rojo-blanco-negra, nacida en la tormenta de la Independencia, resurge hoy para recordarnos que la historia se escribe en las plazas, con disputas, afectos y sueños compartidos

Flora Zapata

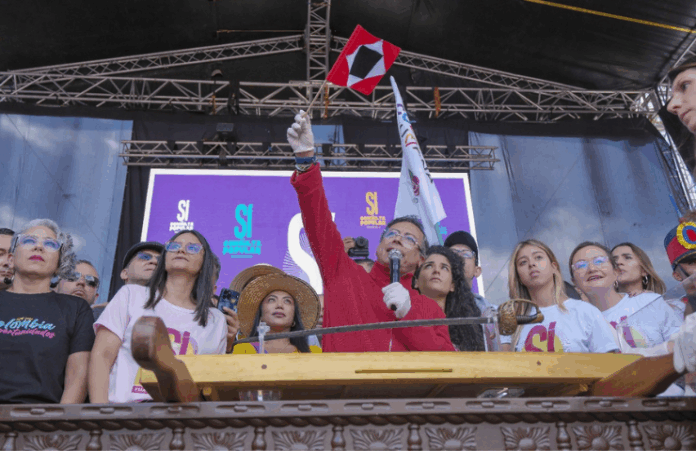

En política, los símbolos no son adornos: hacen. Activan memorias, condensan afectos, ordenan pertenencias y, sobre todo, abren o clausuran posibilidades de acción. La reciente aparición de la bandera rojo-blanco-negra en actos y discursos políticos en Colombia lo demuestra. Este emblema, que remite al Decreto de “Guerra a Muerte” proclamado por Simón Bolívar en 1813, despierta pasiones encontradas: para unos es un gesto de memoria heroica; para otros, la evocación de un episodio marcado por la violencia.

Históricamente, esa bandera existió en un ciclo específico de la guerra de Independencia, cuando la confrontación se radicalizó y aún no se había pactado la “regularización de la guerra” en 1820. El rojo, el blanco y el negro condensaban el mensaje de una lucha sin concesiones: lealtad o muerte. Con el tiempo fue sustituida por otros emblemas más estables —hasta consolidarse el tricolor amarillo, azul y rojo—, pero la huella de aquel paño quedó latente como recuerdo de un pasado convulso.

Que reaparezca hoy, dos siglos después, tiene un significado político profundo. Un mismo símbolo no dice siempre lo mismo: depende de quién lo enarbole, dónde y para qué. En la bandera rojo-blanco-negra caben, al menos, tres lecturas. Puede ser anclaje: conectar con un pasado heroico para dar legitimidad a demandas de justicia social o soberanía. Puede ser desanclaje: traer a la memoria que surgió de la violencia y advertir sobre el riesgo de normalizar la confrontación. O puede ser reanclaje: resignificarla como advertencia histórica, no como programa de acción, y subrayar que la ruta actual pasa por la ampliación democrática y el acuerdo.

Una tradición de símbolos

Colombia ha contado su historia a través de sus símbolos. El tricolor nacional, adoptado en 1861, se convirtió en emblema de unidad republicana y soberanía. El escudo, con el cóndor de los Andes y la cornucopia, plasmó la promesa de libertad y abundancia. El himno nacional, oficializado en 1920, se volvió parte del ritual de identidad en escuelas, plazas y estadios.

Pero los símbolos no oficiales también han marcado memorias. La espada de Bolívar, custodiada, robada y devuelta, ha representado tanto revolución como reconciliación. La paloma blanca acompañó los acuerdos de paz recientes. Los pañuelos verdes y morados, las wiphalas indígenas o el sombrero vueltiao en escenarios internacionales condensan luchas y aspiraciones diversas. Todos estos emblemas poseen lo que algunos llaman una “biografía social”: circulan por cuerpos y plazas, cargados de orgullo, dolor y resistencia.

El desafío de la bandera

La bandera rojo-blanco-negra reabre la discusión sobre el uso de símbolos históricos en la política contemporánea. No es casual que haya regresado justo ahora, cuando el país atraviesa una etapa de polarización y redefinición de proyectos nacionales. Su sola presencia reconfigura el lenguaje político: despierta afectos, provoca debate y obliga a pensar qué significa hoy la memoria de la Independencia.

El reto es que no se convierta en un emblema vacío o, peor aún, en un signo de división. Para evitarlo, es clave acompañar su despliegue con una narrativa clara: ¿se quiere invocar el coraje de quienes lucharon por la libertad o se quiere exaltar la confrontación como método político? El silencio deja el símbolo a merced de lecturas adversas o de su banalización como simple “trend”.

Una pedagogía democrática de los símbolos

Cuando los emblemas del pasado reaparecen, conviene asumirlos con responsabilidad democrática. Primero, contextualizar: explicar su origen, sus usos y sus límites históricos. Segundo, pluralizar: ponerlos en diálogo con otros símbolos que también habitan el espacio público, como la tricolor, las banderas de la paz o los emblemas de movimientos sociales. Tercero, institucionalizar: traducir la energía simbólica en políticas y derechos, de modo que el fervor no reemplace los compromisos.

La bandera rojo-blanco-negra permanecerá como un recordatorio de que la historia no es un museo, sino un campo de disputas.

Lo decisivo no es si pertenece a Bolívar o a un gobierno de turno, sino qué horizonte ético y democrático habilita su presencia hoy. Si los símbolos sirven de algo, que sea para ampliar la conversación pública, transformar agravios en derechos y organizar la vida común.