Soy de la idea de que la reseña de un libro puede ser una carta a su autor, un diálogo para esclarecernos como lectores y resaltar algunas suscitaciones si nos gusta y seduce la obra

Juan Manuel Roca (*)

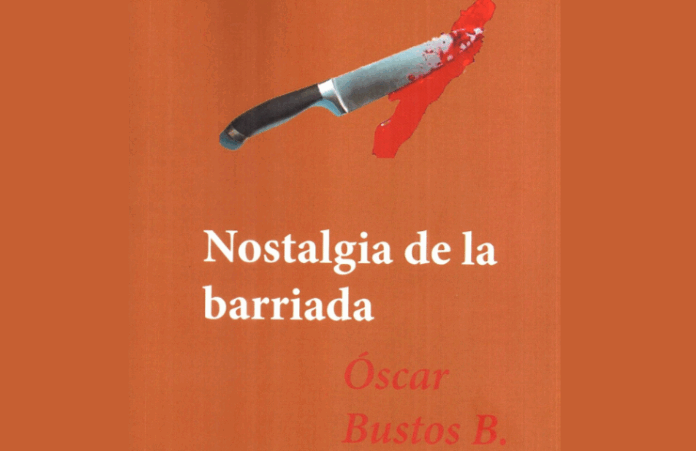

Por supuesto, como me ocurre con la lectura de “Nostalgia de barriada”, el libro de Óscar Bustos, un libro de cuentos que son crónicas o de crónicas que son cuentos, es bueno hacer un llamado, una señal a un posible lector, al “ilustre desconocido” del que hablaba Aldo Pellegrini y proponerle que no postergue su lectura.

Esa señal quisiera ir escuetamente advirtiendo que muy rara vez en nuestro medio se da una pequeña y gran obra maestra de las características de este volumen. Moderación en el despliegue de recursos literarios innecesarios, pero también huida del facilismo y de la pobreza en la lengua con la que habitualmente se expresa el periodismo literario.

Bustos no se regodea en el argot, aunque narra desde un lenguaje de cosa hablada y de gran eficacia en el relato. No se explaya en una jerga que muchas veces escuda la falta de hondura, y que entonces se ampara en el código barrial, como se implementa en buena parte del cine o de una narrativa epidérmica, de superficie.

El lenguaje vivo nacido en lo popular y muchas veces de origen patibulario, la germanía que tanto festejó Villon, tiene la propiedad de la mutación, del cambio de piel lingüístico. Resulta entonces efímero el código y lo que ayer significó una cosa, hoy ya no existe como significado aunque el objeto persista. Bustos sabe con Passolini que “no existe un conflicto real entre la escritura literaria y la escritura periodística” y eso fue algo que distinguió al poeta y cineasta italiano cuando escribía de fútbol.

Alma popular, briosa y explosiva

Le basta al autor de “Nostalgia de barriada” con reunir diez cuentos desde el carácter anfibio y libre de su escritura para mostrarse como un narrador purasangre, de los que saben poner el ojo en el blanco, que escriben como piensan y tienen, además del don de una aguda observación, una gran destreza para exaltar lo cotidiano al plano estético, aún en sus episodios más violentos.

El alma popular, briosa y explosiva, el alma del niño proletario, las emboscadas del miedo, las batidas callejeras a nombre de nada, el conocimiento de un autor que sabe que todas sus historias nacen en la calle antes de desembocar en el papel, tienen en Bustos un registro que es algo más que notarial. Parece jugado en cada expresión, en cada lance, en cada historia a la que se asoma más como un relator-habitante de una ciudad que como un voyer o un paseante. Sabe sin duda de lo que está hablando y de lo que está hablando no es otra cosa que de una ciudad, Bogotá, milagrosa y mezquina a la vez, una ciudad de esquinas donde puede estar esperándonos el beso o la puñalada.

Una legión de sombras, de seres orilleros, habitan en la ciudad invasora que se ha ruralizado con los desplazamientos humanos antes de urbanizarse, unas barriadas del talión, erizadas y vivas, tiernas y complejas, aparecen en cada cuento del libro. Son gentes que otra parte de la ciudad invisibiliza. Gentes tras un telón de niebla y de olvido de las que solamente se habla en los rotativos por el número de sus desgracias. A veces encontramos una botella de náufrago con una carta ilegible o escrita en una lengua extinguida. Óscar Bustos logra traducirla en un lenguaje claro, sutil y coherente.

Una carta

Y bien, Óscar,

su palabra entró a mi casa como un ladrón nocturno

y me escamoteó el reloj hasta el amanecer cuando cerré, como una falleba,

las tapas del libro que son dos puertas abiertas a una ciudad escondida.

Luego volví como un hijo pródigo a ciertas páginas

como quien vuelve al lugar donde anidan y se aplastan los milagros.

Regresé a sus páginas y me encontré con la figura de un muñeco,

un viejo epanta-años que como todos los muñecos de diciembre están borrachos.

Asistí a un duro ritual: una familia decide vestir un año viejo con la ropa del padre que hace mucho se hizo humo, que cerró la puerta y no volvió a tocarla,

y hasta podría ser la metáfora del cambio de piel

al que nos obliga una ciudad donde los hombres andan ocupados

“en hacerse daño unos a otros” . Ah, pero un niño abre y cierra un paraguas

para crear un relámpago o para hacer noche y atrapar humedad a su antojo.

Usted ha pulsado una guitarra negra, ha tocado en ella los ritmos urbanos,

la voz del hermano delator y de quien mira siempre el mundo como una víspera,

Usted me ayuda a empinar para ver el nevado que logro avistar en el verano

muy al fondo del Tolima, desde una terraza bogotana, y sin saberlo me hace sospechar

de “una voz que nunca ha cantado un bolero”. Es difícil confiar

en alguien que no cante. Por su escritura pude saber que a esta hora

está lloviendo en el Barrio Juan Rey, que hay alguien que sangra en un bus

y también hay una gavilla de muchachos que patean un balón

en las canchas peladas del Barrio Las Malvinas,

o en el Barrio San Juan de Loba o en Ciudad Bolívar,

donde las casas están a medio construir o tienen de entrada una vocación de ruina. Monte arriba,

niebla adentro, se sabe que el sur también embiste,

y que la herida busca sin saberlo un puñal.

Cómo no recordar que hay zonas fóbicas al árbol, una luna de estercolario

y parajes que no parecen del tercer mundo sino del primer inframundo.

A veces, alguien pregunta por el sol y le contestan que le dieron materile

o que fue a calentarse en los tejares o a posar para unas postales del caribe,

porque el sol, así sea el hipócrita sol sabanero, odia la niebla y el humo.

Me recordó, Óscar,

que hay hombres a los que buscan para casarlos con sus sombras para siempre,

que los barrios con nombres de santos son los más peligrosos,

que el miedo y el hambre se pasean por los tejados como un gato sin sombra,

que el rastrilleo de un carro en plena noche nunca deja buenas noticias,

que la muerte es el alias de un vecino que un día reaparece,

que la vida es un lance y hay quien brilla un puñal color de luna.

Me recordó

“que un hombre es visitado el mismo día y a la misma hora por el amor y la violencia”,

que hay una ciudad en la ciudad que tiende fronteras invisibles,

una moneda en el aire para el beso o el cuchillo.

Su palabra entró a mi casa como un ladrón nocturno

y me escamoteó el reloj hasta el amanecer cuando cerré, como una falleba,

las tapas del libro que son dos puertas abiertas a una ciudad escondida.

Posdata:

Bogotá, Óscar, es una ciudad que no se entrega a primera vista. Es como la mujer envuelta en piel de asno, alguien que oculta su belleza. Quien la encuentra ya no puede vivir sin el opio de su altura. Qué bien muestra su cara oculta en el libro. No es el París que merece caminarse con pasos menudos como los de Lautrec, ni el Nueva York solitario de Hooper o la Lisboa matronal de Pessoa, tal vez tenga una espuria hermandad con la Roma amortajada de Passolini, quizá tenga tratos, malos tratos con la gran manzana americana visitada por García Lorca y sea como esa una ciudad terrible y bella, amorosa y supurante.

(*) Tomado de Revista Literariedad Apuntes de Caminante