En el primer semestre de 2025, la agricultura se posicionó como el tercer renglón que más aportó al crecimiento del PIB; el comercio y el entretenimiento lideran la economía

Iván Posada Pedraza

El agro requiere una política de Estado que lo transforme y lo posicione en la economía colombiana

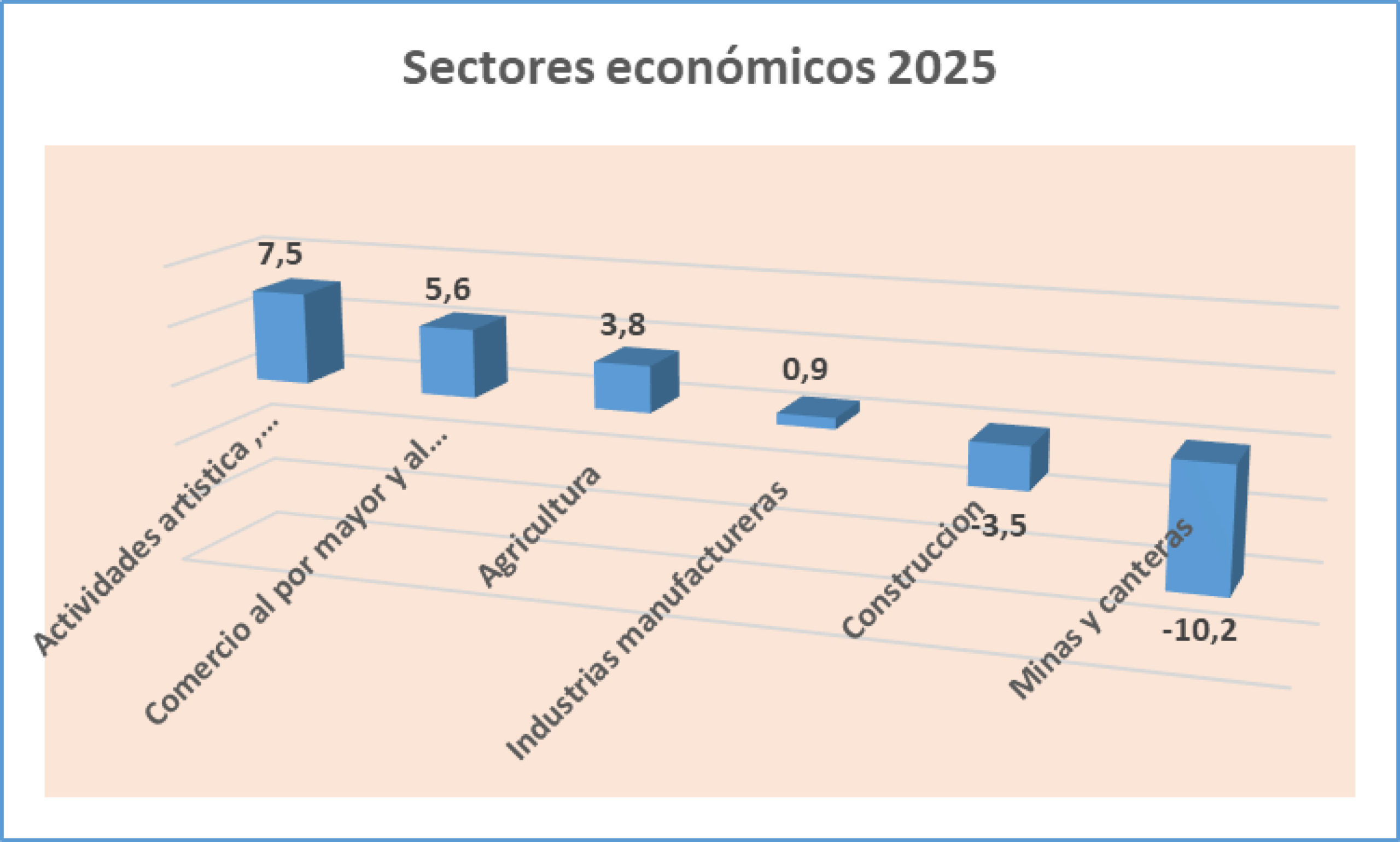

El sector agropecuario se consolida como uno de los sectores que más aporta al crecimiento del PIB. En el segundo semestre de este año creció 3,8 por ciento (gráfico 1). Esto lo ubica como el tercer renglón con mayor crecimiento, después de las actividades artísticas y el comercio (Dane). Con este resultado, completa cinco trimestres continuos en crecimiento, hecho significativo, teniendo en cuenta que hace diez años, el aporte del agro al total de la economía era mínimo, incluso negativo.

Por subsectores, la agricultura creció gracias a los cultivos permanentes de cacao, frutales y palma; la pesca y la acuicultura tuvieron una expansión importante del cultivo de tilapia y camarón, que se están exportando, al igual que el café sin tostar, el aceite de palma y las flores; la ganadería experimentó un crecimiento importante a causa de la mayor producción y exportación de ganado bovino y porcino. Así, el agro, ha logrado conformar una canasta exportadora que ya representa el 31,3 por ciento del total de las exportaciones, superando, incluso, a la manufactura (Min. Agricultura, 2025) No obstante, el país importa cerca del 80 por ciento del maíz que requiere para la alimentación y para la industria, ya que la producción nacional no cubre la demanda

interna.

Resultados a destacar

Los efectos inmediatos de este avance del sector han sido entre, otros, la generación de empleo rural, el aumento de la producción interna y la seguridad alimentaria. Entre de junio de 2024 y 2025 generó 142 mil empleos para un total de 4,8 millones de ocupados, es decir, la cuarta parte del total de empleados en el país.

Estos resultados se deben, entre otras, cosas al presupuesto asignado al Ministerio de agricultura y desarrollo rural para 2024, unos 9 billones de pesos, destinados a ejecutar la aplazada reforma agraria integral; la política pública en torno a la compra y asignación de tierra al campesinado, sustitución de cultivos ilícitos; la formalización de la propiedad rural; el catastro multipropósito, etc.

Los aciertos logrados hasta la fecha, demuestran que una política de estado acompañada de los recursos económicos y humanos suficientes, pueden trasformar el agro colombiano y convertirlo en el sector líder de la economía colombiana.

Los rezagados

Dos sectores, la construcción y la minería presentaron decrecimiento en el período analizado, hecho preocupante sobre todo en el primero, por la mano de obra que ocupa, un millón y medio de trabajadores (Dane 2024). Parte de la explicación radica en que la construcción de vivienda de interés social y prioritaria está estancada, lo que repercute en una menor demanda de mano de obreros de la construcción, empleos indirectos, etc.

Los gremios económicos, señalan en forma crítica, que el crecimiento logrado está basado en sectores de baja productividad, como los servicios (comercio, administración pública, entretenimiento). Indican, también, que la reindustrialización, planteada en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 presenta pocos avances. Olvidan estos críticos que reconstruir el aparato productivo desmantelado a causa de la apertura económica, las importaciones y los tratados de libre comercio TLC, requiere una política de largo plazo.

Otras fuentes de ingresos

Si se incorporara el valor de la actividad cocalera (producción, transporte, exportación) a la economía legal, contribuiría aproximadamente, con el tres por ciento al PIB, es decir, un valor igual al que aportan las exportaciones de crudo, unos 15 mil millones de dólares/año. Entonces, cobra vigencia, la propuesta de legalizar esta actividad, producto de acuerdos entre la comunidad internacional, ante el fallido intento de combatirla infructuosamente durante mas de cincuenta años.

Las remesas

Son los recursos que envían los colombianos residentes en el exterior – unos seis millones – a sus familias en Colombia, estas han venido aumentando en los últimos cinco años. Las familias receptoras de estos recursos son aproximadamente 2,3 millones, es decir, unos siete millones de nacionales, que se benefician de estas transferencias. En las actuales condiciones de informalidad que afecta a más de la mitad de los trabajadores del país, contribuyen a mitigar esta situación. Cada familia recibe en promedio, unos 500 dólares al mes, o sea, dos millones de pesos.

Se estima que para este año el valor de estas remesas llegue a la suma de 13.000 mil millones de dólares (Banco de la República), que las convierte en la tercera fuente de ingresos de divisas, valor muy cercano a lo que percibe el país por exportación de crudo.

La política antiinmigración adoptada por el presidente Trump apenas asumió la presidencia, tiende a reversar esta tendencia. Por un lado, muchos colombianos han renunciado a buscar trabajo en ese país, ante la perspectiva de ser detenidos y deportados, por el otro, estas remesas quedaron gravadas por el gobierno norteamericano con un tres por ciento.

Acción y reacción

Al interior de la economía norteamericana, estas medidas, causan un impacto negativo. Según el Centro para el Progreso Americano, la reducción de la mano de obra de inmigrantes, a causa de la masiva deportación podría acarrear una reducción del PIB entre 1,4 y 2,6 por ciento y más de un billón de dólares de pérdidas en recaudos tributarios en los próximos diez años. Los sectores más afectados serían la agricultura, la construcción, los servicios y el cuidado de adultos.