“Las principales reformas constitucionales se expidieron en Colombia con falta de certeza”. No existen fórmulas; solo se aportan reflexiones históricas para encontrar caminos constitucionales y políticos ciertos

Oscar Dueñas Ruiz

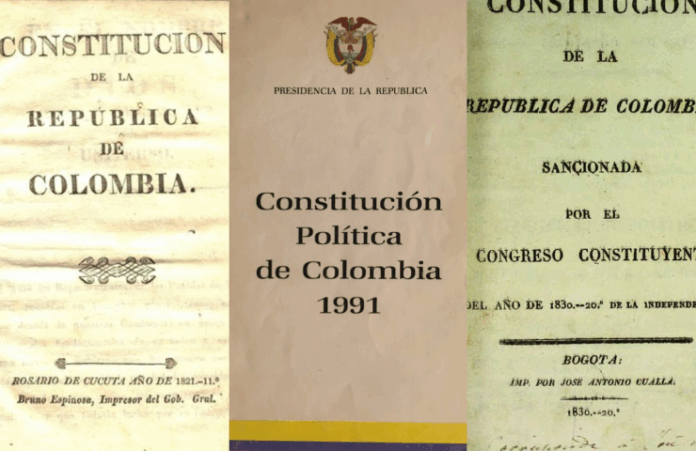

El 4 de abril de 1811 se expidió la primera Constitución en nuestra República: la de Cundinamarca. Fue firmada por Jorge Tadeo Lozano, Camilo Torres, José Acevedo Gómez y otros próceres. En su artículo 1°, se reconocía a Fernando VII como legítimo monarca de España y de Las Indias, aunque se aclaraba que la monarquía en Cundinamarca sería constitucional. El Título III fue dedicado a la organización de “La Corona”, bajo los mismos líderes que firmaron el Acta de Independencia.

Sin embargo, pronto se arrepintieron. Tras declarar que “Después de haber implorado la asistencia del Espíritu Santo para proceder con acierto”; expidieron una nueva Constitución, en la que dejaron de mencionar al Rey de España. Típica Patria Boba.

Yerros

En 1830, se reunieron en Bogotá granadinos, ecuatorianos y venezolanos que presumían ser los políticos más relevantes. Este encuentro, conocido como “El Congreso Admirable”, tuvo como fin expedir una Constitución para concretar el gran proyecto del Libertador. Ese mismo año murió Bolívar, el general Sucre fue asesinado, y Venezuela y Ecuador se separaron definitivamente. La Constitución de 1830 nació muerta.

Antes de la famosa Constitución de Rionegro, el país sufría permanentes guerras civiles, por las ambiciones de los caudillos que combatían entre sí pero luego se reacomodaban, no había presidente y el Ejecutivo lo integraban cinco ministros: Santos Gutiérrez, José Hilario López, Eustorgio Salgar, Froilán Largacha y Tomás Cipriano de Mosquera. Adoptaron un federalismo exagerado, proliferaron las Constituciones en los Nueve Estados Soberanos. No hubo solución.

Para dar un sustento democrático a la Constitución de 1886, se habló de un plebiscito de municipalidades, aunque se desconoce cuándo y cómo operó. También se dijo que cada Estado nombraría dos delegatarios. En el caso de Panamá, los representantes fueron Miguel Antonio Caro ─quien ni siquiera salió de la Sabana de Bogotá─ y el sobrino del Arzobispo. ¿Quién los designó? Un siglo rigió la Constitución más retardataria de Colombia.

Plebiscitos y revolución

Ningún historiador admite que los cinco oficiales que integraron la Junta Militar en 1957 fueran revolucionarios. Sin embargo, el más sobresaliente constitucionalista de la mitad del siglo XX, Álvaro Copete Lizarralde, en su texto Lecciones de Derecho Constitucional, sostiene que: “Para nosotros el Plebiscito del 1° de diciembre de 1957 es un ejemplo exacto de la expresión de un poder constituyente originario, producto de una verdadera revolución”.

Mediante dos decretos de estado de sitio, esta Junta Militar convocó al Plebiscito de 1957. Ante esto, alguien demandó ante la Corte Suprema y esta se inhibió porque, en su sentir, los mencionados decretos “buscaban lograr los fines de la revolución” (Sentencia de 28 de noviembre de 1957). Así se concretó el Frente Nacional que de revolucionario no tuvo nada.

El Plebiscito, en su artículo 13, fue perentorio al ordenar: “En adelante las reformas constitucionales sólo podrán hacerse por el Congreso, en la forma establecida por el artículo 218 de la Constitución”. No obstante lo anterior, décadas después, con la expresión “revolcón” y la séptima papeleta, se dejó por el suelo hasta la misma Constitución de 1886. La Corte Suprema de Justicia viabilizó ese proceder. Hoy nos rige la Constitución de 1991. Ha sido la más aceptable.

Incertidumbre

Las principales reformas constitucionales se expidieron en Colombia con falta de certeza. El caos que se veía venir, llegó. Corren tiempos de incertidumbre en nuestro país y en todo el planeta. La democracia liberal y su teoría del Estado entraron en crisis, la división tripartita de los poderes públicos está erosionada. Desde hace un siglo es cada vez más fuerte el activismo judicial. Los ciudadanos ven actualmente a los parlamentarios como unos profesionales de la política y no como legisladores.

El actual gobierno de los Estados Unidos ubicó en el orden del día, en la teoría y en la práctica, un modelo para reformar al Estado, basado en la denominada Teoría del poder ejecutivo unitario, e impulsado por la Fundación Heritage. Se aboga por un ejecutivo fuerte y un desprecio por las decisiones judiciales; es la antítesis del progresismo. Es la negación de Jacobo Rousseau, Montesquieu y la teoría constitucional que se venía elaborando después de la Segunda Guerra Mundial.

Dialécticamente, después de la antítesis, vendrá la negación de la negación que no será retroceder a una democracia representativa que no fue capaz de frenar el neofascismo del siglo XXI, de esencia profundamente autoritaria. Lo que se plantea, más bien, es la necesidad de un modelo muy diferente.

No será fácil. El escepticismo es flor silvestre en estos tiempos tóxicos con tensiones geopolíticas, económicas y replanteamientos ideológicos ─ejemplo de ello el incremento de la extrema derecha─; todo ello acompañado de un acelerado crecimiento de la tecnología que actúa como un poder superior, con frenos éticos insuficientes.

A lo anterior hay que agregar los efectos de la pandemia, un “hecho social total” que sacó a flote ─quizás para bien─ la necesidad de tener en cuenta lo siguiente: la conducta solidaria de la mayoría de la gente que, ante semejante crisis, la normatividad se inclinó por los protocolos; y el protagonismo de los instrumentos digitales como recurso de trabajo y de navegación informativa. Ante este panorama, hay que actuar. Como advierte Francisca Bria, “Si no actuamos ya, imperios digitales en la sombra dictarán nuestras leyes”.

Hacia dónde ir

¿Expedir una Constitución es la panacea? Lo verdaderamente importante será qué se va a acordar en ella, su contenido. No se trata simplemente de discutir “sí” o “no” en una papeleta, reducir el debate a eso sería regresar a la Patria Boba.

Las preguntas centrales son: ¿Sobre qué ideología se construirá el nuevo pacto social? ¿La solución estará en la lucha por la redistribución, tradicional bandera socialista? ¿O darle preferencia al reconocimiento de los sectores excluidos, como propone la visión woke, adoptada por buena parte de la izquierda después de la caída del Muro de Berlín? ¿Será posible integrar ambas a la vez, como plantea Nancy Fraser ─aunque limitada aún en círculos exclusivos? ¿O deberíamos, más bien, acudir a una gran sensibilidad social, propuesta que León XIV esbozó en su doctrina, pero que sigue sin desarrollarse planamente?

Se requiere actualizar reglas y convertirlas en realidades, encaminadas al acceso y a la protección de los derechos de las personas que son sujeto pasivo de violaciones. Por lo tanto, si hay interpretaciones justas a las antiguas normas es algo a no desechar.

Los inhumanos episodios de los últimos días alrededor del mundo parecer ser la antesala de un modelo de Estado que la extrema derecha está impulsando no con base en reformas constitucionales, sino en la reiteración de comportamientos ─casi siempre injustos─ que se van convirtiendo en fuentes normativas. No se puede olvidar que, en la historia de la humanidad, la costumbre fue la primera gran fuente del derecho.