La exministra de Ambiente y precandidata presidencial por la Colombia Humana, conversó con VOZ sobre la consulta de octubre, su propuesta de bloque anticorrupción, la crisis fiscal del país, las gobernanzas para la transición, el valor estratégico del debate amazónico, entre otros temas

Óscar Sotelo Ortiz

@oscarsopos

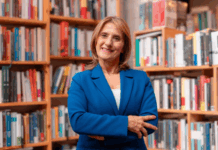

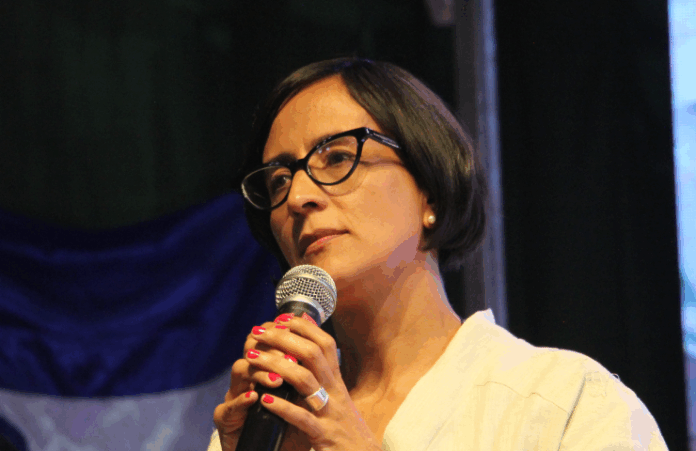

Susana Muhamad se convirtió en presidenciable una vez concluyó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, COP 16. El éxito del evento mundial radicó en que el Gobierno de Gustavo Petro no solo subió el perfil de la biodiversidad, sino que al mismo tiempo hizo un encuentro para la gente. Y en ese balance positivo fue clave el papel de la ministra de Ambiente y presidenta del espacio. En su momento, tirios y troyanos reconocieron este liderazgo.

Por eso no fue sorprendente la precandidatura de Susana para la consulta presidencial del Pacto Histórico. “Queremos ser el primer gobierno ambientalista de Colombia”, dice con convicción. Su hoja de vida respalda ese objetivo. Sin lugar a dudas, Muhamad es un referente internacional del movimiento en defensa de la naturaleza.

De ascendencia palestina, durante toda su larga trayectoria política se ha destacado como lideresa. Al frente del ministerio de Ambiente enfocó su trabajo en el cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre cambio climático y perdida de la biodiversidad, protegió a los defensores ambientales y combatió la deforestación en el Arco Amazónico.

Quiere ser presidenta y VOZ habló con ella. En la conversación, Muhamad toca temas decisivos como la consulta de octubre, la propuesta de bloque anticorrupción, la crisis fiscal del país, las gobernanzas para la transición, el valor estratégico del debate amazónico, entre otros puntos.

Bloque anticorrupción

Es un momento crucial para el país y para la continuidad del proyecto político del cambio. ¿Por qué decidió lanzarse como precandidata presidencial para 2026?

Tenemos la responsabilidad de enriquecer el proceso, sobre todo en este momento donde el Pacto Histórico se unifica en un proyecto de transición económica, social y política en el cual la vida y la naturaleza puedan ser la fuente de nuestra prosperidad.

Hago parte de una generación que ha estado en la primera línea del progresismo. Tuve la oportunidad de formarme políticamente al lado de Gustavo Petro y acompañarlo en la Alcaldía de Bogotá y en la Presidencia de la República. He acumulado una experiencia en el Estado y en el Gobierno defendiendo un programa de izquierda progresista y ambientalista.

Con usted ya son ocho precandidatos. Esta variedad de liderazgos en competencia, ¿robustece o atomiza la unidad?

Robustece la unidad. Lo peor que le puede pasar a un proceso político es que no existan personas dispuestas a asumir las responsabilidades. En el último periodo, la izquierda ha construido un proceso colectivo donde se destacan liderazgos con experiencia y capacidad.

Sin embargo, me preocupa la llegada de Daniel Quintero al Pacto Histórico, porque a diferencia del resto de los precandidatos, en él veo aprovechamiento político. Quintero es un “liberal” con mucho marketing y su lugar debería ser el Frente Amplio.

También me preocupa que puedan asociar nuestro proyecto a la corrupción. No nos corresponde imputar y condenar a nadie, pero si podemos hacer veeduría. Por eso hemos lanzado el bloque anticorrupción del Pacto Histórico, como una iniciativa para proteger al progresismo y cuidar juntos el cambio.

Por una masa crítica

Usted fue ministra de Ambiente por casi tres años. Tiene autoridad para hacer un balance de esta experiencia inédita de Gobierno…

El factor clave ha sido el cambio de representación política en el Gobierno nacional. Es una apertura democrática. El campesinado, los pueblos indígenas, los sectores populares, solo por nombrar algunos sectores, sientan que este es su Gobierno.

En segundo lugar, tenemos un manejo macroeconómico responsable. Esta administración ha demostrado que muchos mitos del neoliberalismo no eran ciertos. El aumento del salario mínimo es un ejemplo. Decían que una decisión distinta significaba más desempleo e inflación. Y al final, ninguna de las dos premisas se dio. Hoy tenemos la inflación controlada, los niveles de desempleo más bajos en las últimas dos décadas y crecimiento económico.

También, destaco el proceso de reforma agraria. Aunque podría ser más acelerado, es un esfuerzo positivo. Finalmente, está la transición energética, la reforma pensional y laboral, reducción considerable de la deforestación, entre otros logros palpables del cambio.

¿Qué haría diferente?

Mi propuesta son la construcción de gobernanzas para la transición que fomenten la resiliencia climática, la biodiversidad y la diversidad cultural. Este ha sido un Gobierno que le ha tocado entrar al choque. En cambio, yo generaría procesos de articulación basados en el diálogo y en la construcción colectiva. Y lo pienso alrededor de la transición energética, de la agroecología en los núcleos de reforma agraria, en la transición al transporte eléctrico, del cambio fundamental de la industria de la construcción en lógica de materiales sostenibles, entre otros ejemplos.

Por otro lado, la prioridad de mi Gobierno será garantizar el acceso al agua potable. Eso implica una misión de restauración ecológica junto con todos los sectores económicos, sociales y políticos, una misión de tratamiento de las aguas residuales y del sistema de residuos sólidos del país.

También trabajaría en algo que he llamado la seguridad climática, una propuesta que integra a esos sectores comprometidos con las economías para la vida. En resumen, seguridad climática es agua, soberanía alimentaria, seguridad energética, protección universal de desastres naturales y garantías de salud para la población. En el país se puede generar un proceso virtuoso de resiliencia económica en sintonía con el siglo XXI, alejándonos del extractivismo del siglo XIX.

El Gobierno Petro ha propuesto un nuevo modelo que no dependa de las rentas que dan los combustibles fósiles. Es innegable que está propuesta produce contradicciones con otros sectores. ¿Cuál será su estrategia para lograr acuerdos?

En la COP 16 hable que en Colombia existe una masa crítica. No vamos a convencer porque hay intereses que no van a ceder. Entonces, lo que necesitamos es una masa crítica y diversa, que crea en la posibilidad de esa transformación. Yo he visto a emprendedores y empresarios que entienden a profundidad la realidad climática. El país, aunque no parezca, sí tiene un empresariado de avanzada. Nosotras podemos construir ese consenso. Y ahí es donde mi perfil tiene la capacidad política de producir una visión estratégica.

El presidente Petro fue el Destroyer de los pilares de poder. Yo soy la constructora de la alternativa viable y posible, de un cambio profundo. Como dice Monedero: rebeldía, reforma y también revolución. La ruta es confianza, gobernabilidad y resolución de los conflictos.

Ecosistemas de gobernanza

En este momento hay una crisis fiscal que compromete recursos sociales. El Gobierno ha presentado un presupuesto que requiere de una ley de financiamiento para tapar el hueco. ¿Cómo resolvería usted este “chicharrón”?

El problema fiscal no le conviene a nadie, entre otras cosas, porque el Gobierno es un gran inversionista. Por eso no hay otra salida que una reforma tributaria. Mi propuesta es hacer énfasis en todas las exenciones que se mantienen en el estatuto tributario y que no fueron tocadas por la reforma de 2022. Pero también deberíamos hacer una evaluación sobre la eficacia del gasto y una discusión sobre la fragmentación de recursos en los presupuestos públicos.

En segundo lugar, estamos dispuestas a darnos la pelea por la regla fiscal verde. La propuesta es integrar las políticas fiscales con el cuidado de la naturaleza y la lucha contra el cambio climático. Esta iniciativa calcula que en cuatro años se pueden recaudar casi 30 billones de pesos adicionales.

¿Cómo sería este proceso?

Por ejemplo, los ecosistemas de gobernanza son una propuesta para los diferentes actores corresponsables de la transición energética. Liderados y articulados por el Gobierno, se tramita dialógicamente las diferencias y se van tomando decisiones. Esto genera movilidad entre los actores y una oportunidad económica. Apoyar esos ecosistemas de transición están en la perspectiva de mayor inclusión social, resiliencia climática, empoderamiento de sectores económicos para reemplazar los ingresos del petróleo y el carbón.

Hay reformas pendientes. Si usted es presidenta, ¿cuál sería su agenda urgente en materia social?

Las reformas van. En primer lugar, implementaremos las aprobadas. En segundo lugar, vamos a impulsar la reforma a la salud, que es absolutamente fundamental en la lógica de cambio en el sistema. Pero soy crítica en la manera en que se ha manejado la negociación, porque hemos perdido ya casi cuatro años mientras la crisis se agudiza.

Mi compromiso con las reformas es total porque son fundamentales para tener una base de equidad social. Hay que trabajar en la reforma del Estado, en la ley de servicios públicos fundamentales, en el sistema de regalías, en la Ley 80, entre otras iniciativas.

Por otro lado, en política social he propuesto los territorios del cuidado. Significa asumir la territorialización del sistema preventivo de salud, pero de manera amplificada para lograr una alianza público-popular de redes institucionales y ciudadanas en microterritorios que permitan fomentar la resiliencia social frente a los más vulnerables. El Estado actúa intersectorialmente en contextos cotidianos y reales de la gente. Significa corresponsabilidad del cuidado, incluyendo a la naturaleza y al territorio mismo.

El problema amazónico

Finalizó recientemente la Cumbre de Países Amazónicos y pronto será la COP 30. ¿Cuál es el balance del encuentro? ¿Se lograron los acuerdos esperados?

Varios puntos. Lo primero es que en tres años es la segunda cumbre presidencial de países amazónicos. Esto es importante porque en 40 años tan solo se habían reunido cuatro veces. Es decir, es una forma de acelerar la acción política.

En segundo lugar, es importante la aprobación del Mecanismo Amazónico de Pueblos Indígenas, MAPI, porque asegura la participación de los pueblos ancestrales en la toma de decisiones de la región.

No obstante, el potencial de este espacio se vio afectado por Perú y la toma per se de la secretaria general en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA, utilizándola como rehén político en el problema diplomático bilateral que tiene con Colombia.

Esto paralizó el proceso entre la cumbre de Belém y el encuentro de Bogotá. Nosotras proyectábamos que en dos años de trabajo existiría un proceso de movilización social, redes de constitución, reforma institucional de la OTCA, un plan detallado sobre la Amazonía, articulación entre pueblos indígenas, sociedad civil, habitantes locales y centros urbanos. Todo en perspectiva para llegar a la COP 30 de Brasil con un plan y la solicitud de financiación climática.

Entonces, el balance es negativo…

El resultado es que un problema bilateral terminó afectando el trabajo de una entidad multilateral y perdimos una oportunidad histórica para salvar la Amazonía.

La situación se vuelve más compleja cuando en la región, tanto Colombia, Perú y Brasil, tendrán elecciones pronto, lo que aumenta la incertidumbre frente a la hipotética llegada de Gobiernos derechistas que no tengan en su agenda la protección de la naturaleza.

Por eso se debe utilizar la COP 30 como un espacio fuerte de movilización y a partir de ahí que la OTCA empiece a tomar decisiones. Hay una responsabilidad de poner con fuerza el problema amazónico en el debate electoral, porque de allí depende el agua de Sudamérica y el futuro climático de toda la humanidad.

¿Cuál es el mensaje a las lectoras y lectores de VOZ?

Soy una mujer progresista y preparada, que además de entender y conocer el Estado, está comprometida con las transformaciones de fondo en el contexto del cambio climático. Este país sí puede hacer una revolución, donde la diversidad cultural y ecológica sean las bases de su futura prosperidad y la promesa de justicia social. Cuentan ustedes con una aliada del cambio político.