Galo Conde Arango

Desde el punto de vista de los afrodescendientes y del humanismo en general, el 4 de julio de 1776, día en que EE.UU declaró su independencia, no puede ser recordado como un evento anticolonial, trascendental y reducido a las contradicciones entre dos adversarios, la Gran Bretaña y sus 13 colonias. Las causas y consecuencias de este evento se encuentran contenidas dentro de un contexto mucho más amplio: predominaba en las colonias la esclavitud como principal fuerza productiva, ligada estrechamente a la pugna entre las grandes potencias europeas que en el Atlántico se disputaban el más lucrativo negocio de la época, la trata de esclavos. Examinada dentro de este escenario global, la declaración de independencia y su consecuente guerra revelan ser, en verdad, una contrarrevolución.

Inglaterra inició la importación de esclavos a sus colonias en Norte América a mediados del siglo XVII, concediendo el monopolio de la importación a la comercializadora Royal African Company (RAC). Pero más tarde, la revolución inglesa de 1688, conocida como la Revolución Gloriosa, resta poder a la monarquía, otorga primacía al parlamento e intensifica el desarrollo del mercantilismo. La creciente demanda de esclavos en las colonias causaba a gran escala la proliferación de mercaderes privados e independientes, que provenían de diferentes naciones y rompían el monopolio de la compañía real. Gradualmente entraron las potencias europeas a disputarse el dominio del comercio triangular de esclavos (Europa, África y América). No obstante, para el año de 1713 Inglaterra se convertía en el principal proveedor de esclavos a sus colonias y a las posesiones francesas y españolas del Caribe.

Para ese año de 1688, la esclavitud predominaba en las colonias inglesas de Norteamérica y constituía la base principal de sus economías, no sólo en el servicio doméstico y la agricultura (algodón, tabaco y azúcar), sino también en los seguros, la banca, la construcción de navíos y otras ramas afines. Ambas, la utilización del esclavo y la trata, proporcionaban incalculables ganancias a las colonias; pero en la misma medida, en el interior de ellas se daba una férrea resistencia.

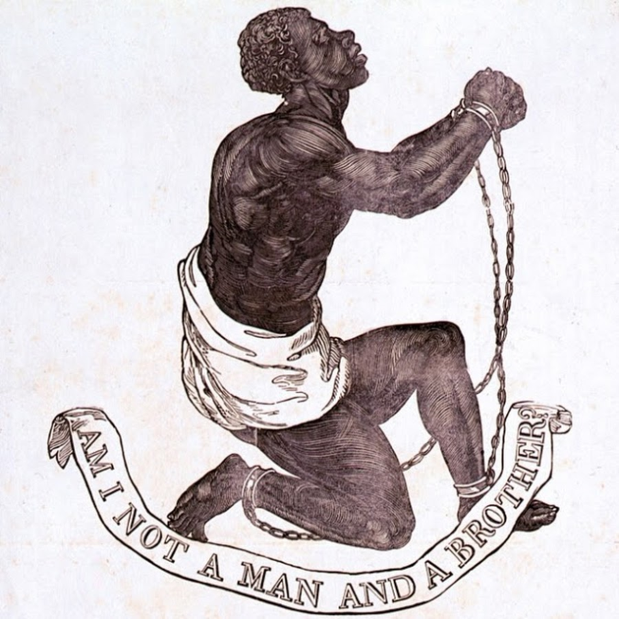

Imagen de dominio público. Contribución de David H. Anthony, 2011

Los esclavos no eran una fuerza pasiva como se pretende hacer creer en los textos escolares de historia. El ansia de libertad los llevaba a desplegar una resistencia paciente, multifacética y feroz, con frecuencia favorecida por los indígenas y por los rivales de Inglaterra. Francia y España empeñadas en dominar el mercado, apoyaban las rebeliones cuando les convenía estratégicamente. Los notables levantamientos de 1712 y 1741 en Manhattan y el de 1739 en Stono, Carolina del Sur, contaron con el apoyo de España.

Desde mucho antes de la declaración de la independencia en 1776, el imparable avance económico de las colonias británicas de Norteamérica, resultado de la utilización y la trata de esclavos, sembraba en la mente de los colonos la idea de independencia. Pero, asimismo, la monarquía británica veía en tal avance un inminente peligro a su dominación. Llega al punto de apoyar el movimiento abolicionista, no por razones humanitarias, sino más bien con el objeto de minar la base económica de las colonias y restarles el poder adquirido.

Los textos de historia sobre la gran nación nos cuentan que su independencia se declaró por el alza de los impuestos al té, al papel sellado y por verse sometidos a tributos sin tener representación en el parlamento inglés. Pero se abstiene de contar que, además de lo anterior, el enorme volumen de los impuestos a la trata y el creciente movimiento abolicionista podían arruinar a los colonos; así lo estimaban ellos mismos. La potencial amenaza a la fuente principal de sus riquezas era lo que más les preocupaba. Situación que les hacía olvidar, aunque por un momento, el terror diario que les infundían los frecuentes levantamientos, tanto los que ocurrían en su interior, como aquellos que ocurrían en el Caribe, Barbados, Antigua y Jamaica.

El movimiento abolicionista comienza en la Gran Bretaña y en sus colonias tan pronto como se inicia la esclavitud. Los cuáqueros, bajo fundamentos morales y religiosos principalmente, se declaraban en contra de la esclavitud y hacían llamados a liberar a los esclavos. Pero no es hasta 1772 que el movimiento logra trascender, cuando James Somerset, esclavo oriundo de Virginia trasladado por su amo a Inglaterra, reclama la libertad ante la Corte Jurídica inglesa más alta. Somerset apoyado por eminentes abolicionistas, bajo las premisas de que estaba bautizado y de que la esclavitud no estaba legitimada en suelo Inglés, la Corte ordena su libertad. El caso, ampliamente difundido y comentado traspasó las fronteras de Inglaterra y sus colonias, y terminó fortaleciendo el anhelo de libertad. Por otra parte, los colonos de Norteamérica no recibieron con entusiasmo la decisión de la Corte y acusaron a Londres de favorecer más a los esclavos que a ellos. La libertad de Somerset les despertó tal grado de preocupación que empezaron a gestar la independencia.

Ante el inicio de las batallas y escaramuzas independentistas, el gobernador inglés de Virginia, Lord Dumonre, en una jugada estratégica emitió el edicto de 1775 decretando la libertad para los esclavos que se unieran a las filas del ejército inglés. El decreto enfureció a los colonos y deciden declarar la independencia al año siguiente. La mayoría de los esclavos respondieron uniéndose a los ingleses. Esta vez, Francia y España se unieron a los colonos.

La independencia de las trece colonias declarada en 1776 y llamada la revolución democrática estadounidense, no fue una verdadera revolución. Su propósito fue preservar la esclavitud y controlar su comercio. Para los afrodescendientes, los indígenas y la humanidad entera, fue una guerra contrarrevolucionaria enmascarada de anticolonialismo. La verdadera revolución había sido iniciada por los abolicionistas ingleses, aunque la monarquía británica la adoptara, más por razones económicas y estratégicas que morales. Al declarar su independencia en 1776, las 13 colonias contaban con 500 mil esclavos. Para el año de 1860 se contaban cerca de cuatro millones, resultado de la intensa y despiadada comercialización. Pero asimismo los esclavos intensificaban sus alzamientos. Los más conocidos durante este periodo son: la conspiración de Gabriel 1800, el complot el día de la Pascua 1801-2, el levantamiento de Luisiana 1811-12, la conspiración de Denmark Vesey en Charleston 1822, la marcha de Nat Turner en el sur de Hampton 1831. Había que esperar hasta los años de la guerra civil, 1861-1865, para experimentar el verdadero cambio revolucionario. La guerra civil terminó la esclavitud y la trata de esclavos, sistema que representaba un formidable obstáculo al desarrollo industrial.

Así pues, el modelo independentista de los venerados padres fundadores de la democracia estadounidense, difundida como gran salto de la humanidad, no contó con el apoyo de la mayoría de los esclavos, ni de los indígenas. Favoreció a los blancos esclavistas mientras silenciaba la intensa resistencia desplegada por los esclavos. El gran acontecimiento dejó como legado la profunda brecha entre afrodescendientes y blancos que perdura hasta nuestros días.

Nota: resumen del prefacio al libro del historiador Gerald Horne, La contrarrevolución de 1776. La resistencia esclava y los orígenes de los Estados unidos de América. El argumento central del libro cuestiona los cimientos democráticos de la gran nación del norte.