Gabby Gil

En Colombia, la dignidad no es una palabra abstracta. Aquí, la dignidad tiene nombre propio, rostro cansado, manos que han cavado tierra y ojos que han visto demasiado. Aquí, la dignidad se reclama a pie, en marcha lenta, con documentos en la mano, con fotografías al pecho. Aquí, la dignidad la han defendido, sobre todo, las mujeres: aquellas que han sostenido al país desde el dolor, desde la memoria y desde la persistencia.

Este 25 de noviembre no basta con repetir que la violencia contra las mujeres existe. Hay que mirar quiénes han enfrentado ese horror y lo han transformado en una agenda pública, en un reclamo político y en un derecho humano: el derecho a no ser silenciadas, a obtener justicia, a tener verdad, a ser reparadas.

Las buscadoras de la Comuna 13: mujeres que hicieron de la memoria un camino

En la Comuna 13 de Medellín, el colectivo Mujeres Caminando por la Verdad llevn más de dos décadas desafiando la impunidad con pasos firmes. Son madres, tías, hermanas y amigas de personas desaparecidas durante operaciones militares y acciones armadas que fracturaron por completo su territorio.

Ellas caminan hacia La Escombrera, un lugar que se volvió símbolo del país entero: una montaña de tierra que, según sus voces, guarda los cuerpos de quienes nunca volvieron. Durante años las llamaron exageradas, alarmistas, insistentes. Nunca se rindieron. Convirtieron su dolor en un acto político: la búsqueda como derecho, la memoria como resistencia, el territorio como archivo vivo de la verdad. No es un favor lo que piden: es un derecho: “la búsqueda no es un favor que uno pide, la búsqueda es un derecho” —dicen, una frase que parece sencilla, pero encierra años de impaciencia, de insomnio, de resistencia.

Sus historias revelan algo que el país parece olvidar con frecuencia: que la dignidad empieza cuando alguien se atreve a preguntar dónde están los suyos, y cuando insiste, sin importar cuántas puertas se cierren, en que la verdad salga a la superficie.

Tejiendo Memorias: las familias que enfrentan al Estado

En otro punto del país, otras mujeres también hicieron del dolor una forma de denuncia: las madres, hermanas, hijas, tías, sobrinas y esposas de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos. Ellas, organizadas en colectivos como Tejiendo Memorias en Antioquia, decidieron no dejar que sus hijos quedaran en el olvido ni en las estadísticas.

Su voz sostiene una de las verdades más incómodas del país: que sus hijos no eran criminales, que fueron asesinados y presentados como bajas en combate. Y que ese crimen profundamente desigual, profundamente selectivo marcó a cientos de familias de los sectores más vulnerables. +6402 víctimas por si se quiere conocer el número.

Estas mujeres no solo exigen justicia. Exigen que los nombres se digan en voz alta, que la responsabilidad sea reconocida, que la historia se cuente completa. Han tejido, literalmente, memoria: con hilos, con fotos, con telas, con relatos. Cada puntada es una forma de resistir al olvido y de reclamar un futuro donde la vida de sus hijos valga lo que siempre debió valer: todo.

Mujeres firmantes del Acuerdo de Paz: la apuesta de vivir sin armas

La dignidad también se escribe en presente. Las mujeres excombatientes que firmaron el Acuerdo de Paz del 2016, caminan otro tipo de duelo: el de abandonar una guerra que moldeó sus vidas, para construir una cotidianidad que el país no siempre les facilita.

Han sido víctimas del conflicto y, al mismo tiempo, víctimas de la estigmatización. Aun así, se han organizado en cooperativas, cultivos, proyectos textiles, iniciativas comunitarias. Están creando economías de paz en territorios donde la violencia parece interminable.

A muchas de ellas todavía les toca explicar, justificar, resistir. Porque hacer la paz en Colombia no es solo firmar un documento: es sembrar, vender, criar hijos, educar a la comunidad, enfrentar amenazas, gestionar recursos que no llegan, sortear prejuicios que no desaparecen. La reincorporación es también un derecho humano. Y estas mujeres lo han defendido todos los días, con trabajo silencioso, con valentía.

Defensoras: la línea de resistencia que mantiene al país en pie

Y están, por supuesto, las defensoras de derechos humanos: lideresas indígenas, afrodescendientes, campesinas, urbanas; mujeres que defienden ríos, bosques, montañas, barrios; que acompañan a víctimas, que denuncian actores armados, que reclaman presencia institucional. Lo hacen aun cuando las amenazas se multiplican, aun cuando la vigilancia es constante, aun cuando sus nombres aparecen en panfletos o cuando las rutas de protección no funcionan.

Ser defensora en Colombia es cargar una mezcla de esperanza y riesgo que pocos comprenden. Pero ellas no renuncian. Porque saben que su trabajo sostiene la democracia más que cualquier discurso de salón.

Son el dique que contiene la barbarie. Son el límite que los violentos no han logrado borrar.

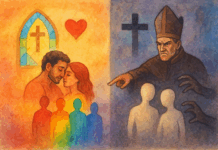

La dignidad como horizonte político

Estas mujeres las buscadoras, las tejedoras, las excombatientes, las defensoras son, en su conjunto, una radiografía de lo que significa reclamar dignidad en Colombia. No lo hacen desde los grandes escenarios: lo hacen desde las laderas, desde las veredas, desde talleres improvisados, desde salas comunitarias, desde memoriales hechos por sus propias manos.

Su lucha revela algo fundamental: la dignidad no es un favor del Estado, ni un gesto simbólico, ni una conmemoración anual. La dignidad es un derecho humano que exige verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Ellas han pagado un costo que ningún país debería permitir. Y aun así, siguen de pie. Siguen caminando, tejiendo, firmando, creando, denunciando. Siguen recordándonos que la memoria es también una forma de justicia.

Un país que debe estar a la altura de sus mujeres

Este 25 de noviembre, la pregunta no es solo cómo nombramos la violencia. La pregunta es: ¿Qué hacemos con las voces de estas mujeres que ya no quieren sobrevivir, sino vivir con dignidad? Reconocerlas, protegerlas y escucharlas no es un homenaje: es una obligación ética y política. Colombia no será un país en paz mientras sus mujeres sigan siendo objeto de violencia, de sospecha, de silenciamiento. Sin las mujeres, sin su resistencia, sin su memoria, sin su verdad, este país ya habría colapsado.

La dignidad es un derecho humano, ellas lo saben, ellas lo han defendido y esperan que se haga costumbre