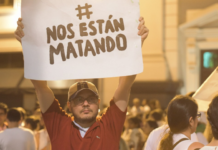

Mientras en Ecuador, los manifestantes rechazan airados un alza en los combustibles, impuesto por el Fondo Monetario Internacional, en Perú rechazan el nombramiento de un presidente interino, que representa el continuismo corrupto de Dina Boluarte

Alberto Acevedo

Las protestas callejeras, los bloqueos de vías, las brutales arremetidas policiales contra los manifestantes, con saldo de vidas perdidas, heridos y detenidos, los paros, nacionales y sectoriales, han sido características comunes en las movilizaciones sociales que en la última semana se han producido en Ecuador y Perú.

En el caso peruano, un relevo en la jefatura del Estado que, ampliamente anhelado por inmensos sectores populares, quien hereda el cargo tiene un prontuario de descomposición que precipitó la ira popular. En el segundo, un abusivo incremento en las tarifas del diésel, que en este y en gobiernos anteriores, venía siendo rechazado por la población. Y en ambos casos, el reclamo de democracia, apertura democrática y lucha contra la corrupción rampante.

El 9 de octubre pasado, tras destituir a la presidenta Dina Boluarte, acusada de “permanente incapacidad” moral y ética para gobernar, el Congreso de la república designó en su reemplazo, para continuar y completar el mandato presidencial, al hasta ese momento presidente de la corporación legislativa, José Jerí Oré, inmerso en delitos de corrupción, de abuso de poder y de abusos sexuales. “Se fue un monstruo y llega un violador”, fue el grito inicialmente coreado por multitudes para rechazar, no solo a Boluarte, sino también a Jerí.

Cuestionamientos éticos

Varias bancadas del Congreso presentaron el jueves de la semana pasada una moción de censura contra la mesa directiva del legislativo, presidida por Jerí, pero horas después decidieron archivarla.

En su texto, los parlamentarios aseguraron que Jerí reemplazó a Dina Boluarte “sin contar con la legitimidad moral necesaria y en un contexto de graves cuestionamientos que afectan la institucionalidad democrática del país”. Mencionan “cuestionamientos éticos, morales y legales” por las denuncias en su contra, por los presuntos delitos de violación sexual y enriquecimiento ilícito, entre otros. También alegan “responsabilidad política por la crisis institucional” del Perú.

Un día antes, Jerí había enfrentado su primera ola de manifestaciones, con epicentro en Lima, donde al cabo de duros enfrentamientos con la policía, en Imbabura, falleció José Guamán por impactos de bala de los uniformados. Medios de prensa locales informaron de 78 agentes y 24 civiles heridos.

El politólogo peruano Gonzalo Banda, en entrevista con France 24 en español, se refirió a la precariedad política y moral con la que José Jerí llega al poder. Para el analista, ya es un mal indicador que –al igual que antecesores suyos- Jerí no tenga una bancada medianamente fuerte en el Congreso. Su partido, Somos Perú, es uno de los grupos más pequeños del parlamento, con apenas unos diez integrantes. Esto, lo coloca en clara desventaja frente a eventuales presiones desde grupos de poder que puedan colocarse en la oposición.

Mandatario cuestionado

“Es muy precario el futuro político del nuevo presidente. Nuevamente, todos nuestros actores políticos son muy precarios, pero, sobre todo, los que detentan grandes posiciones de poder. Somos Perú no es un partido político que tenga una bancada numerosa ni un capital grande, lo que puede acarrearle al oficialismo problemas de contención en el Congreso. Por otro lado, Jerí está cuestionado por situaciones no ideológicas y muy concretas, como la denuncia por abuso sexual”, comentó.

A esto se suma el escenario pre electoral. En abril de 2026, los peruanos votarán por un nuevo Congreso, -esta vez bicameral, tras una reforma reciente que reabre el Senado- y por un nuevo presidente de la república. Banda subraya que la salida de Dina Boluarte se dio en este contexto de intereses de campaña, donde los mismos partidos políticos que por años la protegieron frente a denuncias fueron finalmente los que precipitaron su caída.

En Ecuador, las protestas, que convergieron en un paro nacional, tienen otro matiz. Mediante decreto 126 del 12 de septiembre pasado, el presidente Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel. La medida encuadra dentro las exigencias del Fondo Monetario Internacional para el desembolso de préstamos.

Cuentas embargadas

En 2019, el gobierno de Lenin Moreno, y en 2022, el gobierno de Guillermo Lasso ya lo habían intentado hacer; pero en ambas ocasiones, fuertes protestas obligaron a los dos gobiernos a retroceder en su empeño alcista. En esta ocasión, Noboa ejecutó una política de control de la protesta al decretar estados de excepción en siete provincias, la militarización de las calles, el bloqueo a las cuentas bancarias de organizaciones convocantes a la protesta y de líderes sociales, indígenas, ambientalistas y de derechos humanos, y la judicialización de la protesta, calificando sus acciones como delitos de ‘terrorismo’.

Al mismo tiempo, el gobierno de Noboa busca una consulta popular para convocar a una Asamblea Constituyente, elaborar una Constitución a su medida y sepultar todos los aspectos progresistas de la Carta política, herencia del gobierno anterior de Rafael Correa. El No a la consulta popular ya está presente en las consignas de las diversas protestas de un paro nacional descentralizado, expandido en distintas ciudades y que se mantiene con fuerza.

Una movilización de miles de personas recorre las calles de Cuenca, como un río: el ‘quinto río’, lo llamaron, en defensa del agua y en contra de la minería en Kimsacocha, una reserva de agua de la tercera ciudad más grande del país. Indígenas y campesinos con poncho rojo caminan en Latacunga para decir que ‘si sube el diésel sube todo’ y que el trabajo de las manos del campo no va a ‘subsidiar a los de arriba’. En la Amazonía, mujeres indígenas alzan la voz y le dicen al Gobierno que la selva no está en venta.